そもそも耕地整理、農業土木、土地改良、農業農村整備って何?

耕地整理

明治32年に「耕地整理法」が制定され、千葉県では多古地区の耕地整理を皮切りに、現在の原型となる基盤整備が始まりました(全国で耕地整理が本格スタート)。明治41年国庫補助制度、水利組合法、河川法制定。大正8年「開墾助成法」制定(第一次世界大戦後の人口増加と食料不足対策)

農業土木

明治33年東京帝大(現東大)に「農業工学講座」が開設され、講師の上野英三郎氏(忠犬ハチ公の主人)が、「農業土木」技術を全国に普及させました。(明治39年千葉県庁に耕地整理係誕生:現在の耕地課)

土地改良事業(農業基盤整備事業)

第二次世界大戦後の復員兵の増加による食糧増産計画や国造りの一環として昭和24年「土地改良法」が制定され、土地改良区の設立とともに、全国で「土地改良事業(農業基盤整備事業)」が展開される。

農業農村整備事業

平成13年に「土地改良法」が改正され、環境に配慮した工法の積極導入や、農村環境の整備も含めた「農業農村整備事業」がスタート。

土地改良区とは

農地の所有者・耕作者等が組合員となり、ダム、頭首工(堰)、用排水路、用排水機場、ほ場の整備等を目的とした「土地改良事業(農業農村整備事業)」の実施や施設の管理を行うために、「土地改良法」に基づき、県知事に対して申請し、知事の認可を受けて設立された「法人」です(安房中央土地改良区は昭和33年5月30日設立)。

なお、土地改良区は公益法人ですが、公法人としての性格が強く、公共組合として地方公共団体並の性格を有しているため、他の公共組合と同様に「登記を要しない団体」とされています。

水土里ネット

近年では「水土里ネット○○」の愛称で親しまれており、令和6年度時点で全国4,043、千葉県173、安房管内には29の改良区がありますが、土地改良施設の維持管理・更新のみならず、農地の再整備・利用集積による地域農業の発展や、農村環境保全、防災減災対策等、国土保全にも深く関わっており、先人が築いた豊かな農村環境を次世代に引き継ぐ重要な役割も担っています。

賦課金について

土地改良事業によって利益を受けた地区内の農用地の所有者等は、「土地改良法第36条第1項:土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する経費に充てるため、地区内にある土地につき、組合員に対して賦課徴収することができる」を根拠として賦課金を納めていただいています。

賦課金は土地改良事業(維持管理も含む)の受益地に賦課するもので、組合員が所有する農地は、土地改良事業の効果を受けているため、事業・維持管理に要する経費としての賦課金を負担する必要があります。

なお、水を利用するための負担金ではなく、改良区が管理している土地改良施設の維持管理に必要な経費等を、地積割で賦課していますので、仮に耕作していなくても、賦課金はお支払いいただく必要があります。

水田の「使用水量」と「水収支」

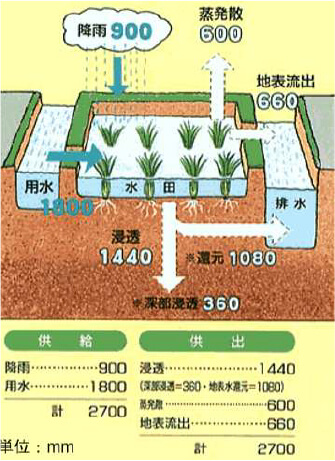

農業用水は、上流の農地で利用された後、排水路や河川に流出し、その下流の農地で再利用されます。降雨や地区内河川・排水路からの反復水等を有効に利用しながら、不足する水量をダムやポンプで補っています。図は水収支のイメージです。

水田には、かんがい期間中に降雨や用水として約2,700mmが供給され、内約22%が水田や水稲からの蒸発散として消費されますが、約25%は水田からの流出、40%は地下浸透して河川に還元したり、13%は地下水をかん養したりします。

生育指標と水管理イメージ・近年の変化

気象変動、天候不順、品種転換、大規模担い手の作付時期分散、市場動向を踏まえた営農変化による「用水利用の変化」にどう対応していくかが今後の課題です。

- 気候変動による水稲高温障害を回避するための遅植え、深水かんがい

- 降雨量や河川流量が少なくなる頻度が増えたことによる、水不足の心配

- 耕作者が突然作業不可となり、担い手が予定外に田植え等を受託したことでの需要

- 大規模担い手への集積、農家の高齢化、経験ある水利組合員の激減により、

田んぼ1枚ごとのきめ細やかな水管理ができなくなってきた・・無駄水の増加

千葉県土地改良のあゆみ

千葉を知り、千葉県土地改良のあゆみ・成果・現状・課題等を知っていただくための研修資料。(38P)

千葉県の農業・土地改良多面的機能と大山千枚田

千葉県内の農業系高校生が参加した「中山間ふるさと活性化チャレンジ活動(県農林水産部 農地・農村振興課、千葉県自然学校主催)」による、鴨川市大山千枚田での現地研修会資料。(64P)

大山千枚田パンフ

日本棚田100選の中で東京に最も近い棚田「大山千枚田」(鴨川市)について、全国土地改良大会(千葉大会)現地研修会用パンフを作成しました。 (4P)

知ってる?日本の農業事情

食料自給率・食料自給力と食料安全保障について、図表やイラストにより分かり易く解説されています。 農林水産省HP (30P)